في الذكرى الثانية والأربعين لاتفاقية كامب ديفيد، نعيد نشر هذا النصّ المؤثّر للكاتب المصري الراحل صلاح عيسى، الذي يدوّن فيه سيرة تحوّل الرئيس المصري أنور السادات من صوت الثائرين الجياع إلى آخر كاتمٍ لما كانه يومًا، مستسلمًا لصوت العدو الصهيونيّ.

توطئة

في الذكرى الثانية والأربعين لاتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بتاريخ 17 أيلول 1978، نعيد نشر هذا النصّ المؤثّر للكاتب المصري الراحل صلاح عيسى، الذي يدوّن فيه سيرة تحوّل الرئيس المصري أنور السادات من صوت الثائرين الجياع إلى آخر كاتمٍ لما كانه يومًا، مستسلمًا لصوت العدو الصهيونيّ.

تنبع أهميّة النصّ من كونه يؤرّخ لسادات كامب ديفيد بأثرٍ رجعيٍّ من وجه سادات الأربعينيات وسجون القهر التي عُلِّق فيها. انتهى السادات إلى طريقٍ مثّل له يومًا ندبةَ مصر التي يتحتّم استئصالها، ليكلّف حياة مروّجها ثمنًا لها.

تمضي الأيام، وتتناسخ روح ندبة الاستسلام التي رفضها في جسده وجسد مصر المعاصرة، لتستقبله رصاصاتٌ على طريق ماضٍ كانه. نستعيد في “باب الواد” النصّ في أيلول راهنٍ زاخرٍ بإعلاء أنظمةٍ عربيةٍ لصوت البطش الصهيوني، فيما ترنو شعوبها إلى أن تخبّئ كتلك الرصاصات في صدورها لتخترق صدور المتحالفين مع العدوّ.

(نُشر هذا النص ضمن كتاب “تباريح جريح” للكاتب نفسه، والصادر عن مطبعة مدبولي في القاهرة للعام 1988).

****

حين وُلد خالد الإسلامبولى في ١٤ نوفمبر ١٩٥٧- بمدينة ملوى بصعيد مصر- كان أنور السادات قد أشرف على عامه الأربعين: وكيلاً لمجلس الأمّة، ومديراً عاماً للدار الصحفيّة التي أنشأتها الثورة، وسكرتيراً عاماً للمؤتمر “الإسلامي”..

سنواتٌ طويلةٌ مرّت لم تمحُ من ذاكرته شغب الشباب- ولم تكن شمسه قد غربت بعد. وكان قد تسرّب إلى الكلية الحربيّة ضمن جيل “أبناء الأفنديّة” الذي تسلّل إليها عقب توقيع معاهدة 1936. على مشارف الحرب العالمية الثانية، ومع صعود النازيّة والفاشيّة، قدّر الإنجليز الذين كانوا يحتلّون مصر أيامها، أنّ مصلحتهم تقضي أن يدعموا الجيش المصري- الذي حطّمت الخيانة كبرياء النبيل في هزيمة التلّ الكبير المريرة- لعلّه يفيد إذا ما اضطروا لاشتباكٍ وشيكٍ مع النازيّة الصاعدة، ولو بحراسة الطرق والكباري!

وهكذا تقدّم الابن الأكبر لمحمد أفندي السادات- الكاتب بالإدارة الطبيّة بالجيش- لكشف الهيئة، فلم يطالبه أحدٌ من أعضاء اللجنة- ضباط أرستقراطيين ذوي أصولٍ تركيّةٍ وشركسيّةٍ وفيهم إنجليز- بكشف العائلة. لم تكن هناك عائلةٌ: مجرد “كارت” توصية، داخ الأب الفقير كي يحصل عليه من ضابطٍ إنجليزيٍّ ممّن خدم تحت رئاستهم، أتاح للابن أن يصبح ضابطاً. بطريقةٍ مشابهةٍ، أصبح جمال- ابن عبد الناصر أفندي حسين- وكيل مكتب بريد الخطاطبة- طالباً بالكليّة الحربيّة.

لم يكن أحدٌ ممّن أوصوا بهم يتخيّل أن يوماً سيجيء، ينقضّ فيه أولاد الأفنديّة على من منحوهم “كروت التوصية”، فينهار عالمٌ ويُولد عالمٌ جديدٌ. ذلك أيضاً لم يتخيّله أحدٌ من سكان شارع الطوخي بملوى، الذي احتفلوا ذات يومٍ من نوفمبر ١٩٥٧ بـ”سبوع” خالد الابن الرابع لأحمد أفندي شوقي الموظّف بشركة السكر.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ المُلكِ تُؤتِي المُلكَ مَن تَشاءُ وَتَنزِعُ المُلكَ مِمَّن تَشاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشاءُ بِيَدِكَ الخَيرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ تولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهارِ وَتولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيلِ وَتُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ﴾ صدق الله العظيم.

وحين كان الزمن ثلاثينيات القرن، تكوّن وعي السادات السياسي. سنوات الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة. تدهورت أسعار القطن ومقامات الناس. انتشرت البيوع الجبريّة وهراوات بوليس الديكتاتور إسماعيل صدقي. أنباء التفليسات هي “مانشتات” الصحف غير المنشورة، أمّا قرارات إغلاق الصحف فكانت تُذاع حين لا يجدها الناس مع الباعة. خفتت أحلام ثورة ١٩١٩ المتوهّجة. انتهت المطالبة بالاستقلال التام ولو بالموت الزؤام، ليموت المصريون برصاص المصريين في مظاهراتٍ تطالب بالدستور. ويوم ثأرَ عمّال العنابر، حاصرهم الجيش وأثخنهم جراحاً.

كان العقد عنفاً هائجاً متوحّشاً، وشعوبٌ تنتفض لتكسر دائرة العنف الجهنميّة. في ليبيا كان السفاح “جرازياتي” يُوثق الثوار المسلمين بالحبال، يلقي بهم من الطائرات. يضحك قائلاً:

خلّي محمد ينجيكم..

لو كان محمد أفندي السادات قليل الاهتمام بشؤون وطنه أو شؤون الدنيا حوله، ما اختار لأبنائه أسماء أبطال الاتحاد والترقّي: محرّري تركيا الفتاة، وبُناة ما كان مجدها الحديث: أنور وطلعت وعصمت. وحين سُئل أنور السادات- عام ١٩٥٣- عن الكتاب الذي أثّر في حياته، اختار كتاب “أرمسترونج” عن مصطفى كمال أتاتورك، وقال: منذ قرأته لم أستطع أن أنام، وتغيّرت حياتي تماماً. لكنّ اسمه- بعكس اسم جمال عبد الناصر- لم يظهر على خريطة تمرّد الثلاثينيّات. ولعلّه كان مشغولًا آنذاك برغبته أن يكون ممّثلاً في فرقة يوسف وهبي.

في منتصف الثلاثينيات، تقدّم رجلان ليقصّا شريط الدم. كان أولهما عبد الحكم الجراحي، مصرياً وسيماً في عمر الزهور، يدرس الآداب ويقرض الشعر. قال: كيف لا يكون لطلبة الجامعة حصانةٌ أدبيّةٌ تمنع اعتداء الجند عليهم ما داموا بمعزلٍ عن الجريمة؟ نهرَهُ الضابط الإنجليزي، فلم يذعن، أضاف: أتودّ أن تضربني؟ وهل هذا من الشجاعة؟ هاكَ صدري، أطلِق ليز رصاص. مزِّق الغشاء البريتوني. من قال إنّ المستعمرين شجعان؟ مات عبد الحكم المثالي البريء، كتب بذمةٍ رسالةً لـ”المستر بلدوين” رئيس وزراء إنجلترا: روح الشرّ. في جنازته بكى الشباب وهتفوا: رفعتَ العلم.. يا عبد الحكم!

كان الآخر شيخاً لأحد مساجد فلسطين. لم يكن أحدٌ يعرف أنّ تحت عمامته عقلاً فدائيّاً، وأنّ في جيب قفطانه مسدساتٍ، وأنّه قد وصل إلى قناعةٍ بأنه لا فائدة من إيقاظ ضمير المستعمرين، والاستعمار عنفٌ لا يرفع يده الا بعنفٍ مثله. وحين قُتل عز الدين القسام- في أحراش يعبد- كان العربي الجديد قد تعمّد بالدم: آنَ للذين استذلّونا واستباحوا أعراضنا، وقسّموا أوطاننا وصنعوا منها هراواتٍ نضرب بها أنفسنا، آنَ أنْ يدفعوا الثمن.

بدأت رحلة الخروج الكبيرة. انسحب أبناء الأفندية من مظلّة الوفد الكبيرة الفضفاضة. اختلف ورثة ثورة 1919. من الآن فصاعداً، وبالذات في الأربعينيات، سنسمع عن مصر الفتاة، وعن الإخوان المسلمين، والشيوعيين. آذان الجيل تتابع خطى النازية الزاحفة لسحق الاستعمار القديم، تحلم بوطنٍ ترفرف عليه أعلام المجد المنكّسة. القمصان الخضراء والقمصان الزرقاء وملابس جوّالة الإخوان الصفراء. في سنةٍ من سنوات آخر العقد، دخل أنور السادات الكلية الحربية بكارت توصيةٍ من ضابطٍ إنجليزيٍّ، وكفّ عن التفكير في أن يكون ممثّلاً في فرقة يوسف وهبي. وفيما بعد قال إن ميتة الجراحي كبّدته ألماً لا يطاق، وكانت السبب في تفكيره في دخول الكلية الحربيّة، حتى لا يواجه المصريون بنادق الإنجليز بمجرّد لحمهم الحي.

كانت الأربعينيات هي شباب السادات المخطوف المسلوب. قضاها مفصولاً، ثم معتقلاً، فهارباً، فمشرّداً، وجائعاً، وهائماً على وجهه. وهي التي صنعت منه- فيما بعد- تلك الشخصية النادرة التي ستحيّر المؤرّخين والمحلّلين. حوادثها ذائعةٌ معروفةٌ رواها بنفسه صوتاً وصورةً. كتبوها له ومثّلوها، مسرحوها. لكنّ أحداً من المهرّجين لم يستخبر دلالتها على الرجل، وفيها سرّه المطوي. من عوّامة الراقصة حكمت فهمي بدأ.

ذهب يصلح جهاز اللاسلكي للجاسوسَيْن الألمانيين “إبلر” و”ساندي”، أبلغت عنهما إحدى فتيات الوكالة اليهوديّة في مصر. اعترفا عليه. حاكموه. نزعوا رتبته العسكرية. اعتقلوه. في رقبته كومُ لحمٍ: زوجةٌ وثلاث بناتٍ غالبت إحداهنّ الجوع والمرض فغلباها. حين هرب من المعتقل، عمل سائقاً وتبّاعاً وكاتباً لمقاول. وكان يردّد:

– آهٍ من قلة الزاد وطول السفر.

سادات الأربعينيات هو شباب مصر الذي لم يقبل عليها ذلّاً، ولم يرضَ لها امتهاناً، فباعها نفسه دون أن يسألها ثمناً. وليس مهماً أنّ اجتهاده كان صحيحاً. المهم أنه لم يقعد في بيته ووطنه مختلاً ومهنتكاً. لم يقل: وأنا مالي. باع البدلة العسكرية، وكانت تساوي كثيراً في تلك الأيام السوداء التي اختفى فيها الخبز، فخرجت المظاهرات تهتف إلى الأمام: “يا روميل”. أما الويسكي فكان يملأ شوارع القاهرة، وتتصدّر إعلاناته صفحات الصحف.

جنودٌ من كلّ لونٍ وجنسٍ وملّةٍ ودينٍ: أفريكان وسنغال وهنود وباكستانيّون وأفغان، إنجليز وأمريكان وفرنساويون. عالمٌ يلعب بالرصاص والقنابل وقناديل المغنيسيوم، كباريهاتٌ وعلبُ ليلٍ وأغنياتٌ تجمع بين الكلام المسموح به وإيقاعات غرف النوم. قال الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغي: هذه حربٌ لا ناقة لنا فيها ولا جمل، فأعلنوا القاهرة مدينةً مفتوحةً. أفكارٌ وآراءٌ وشعاراتٌ: الله أكبر ولك الحمد. الله أكبر والمجد لمصر. القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله أشهى أمانينا. الخبز والحرية. مصر فوق الجميع. مصر والسودان لنا، وإنجلترا إنْ أمكّنا.

حين أوشكت الحرب على الانتهاء، كان الجيل القديم ما زال يكرّر كلماته: لا بدّ من إعادة فتح باب المفاوضات، فلتُنفّذ إنجلترا العهود التي بذلتها خلال الحرب، ولتعدّل معاهدة 1936. جاء أوان الجلاء. لا بدّ من معاهدةٍ جديدةٍ تحفظ لمصر علاقةً “شريفةً” مع حلفائها في “العالم الحرّ”. قدّمت إنجلترا على لسان قادتها ٧٤ وعداً بالجلاء عن مصر والسودان منذ الاحتلال عام ١٨٨٢، وينبغي أن تنفّذ واحداً منها.

بين قادة الجيل القديم تميّز أمين عثمان بالدعوة لشيءٍ مختلفٍ. أنشأ رابطة النهضة لترعى الصداقة بين مصر وإنجلترا. تحلّق حوله شبابٌ من الجيل الجديد يسمعه وهو يقول إنّ العلاقة بين مصر وإنجلترا كالزواج الكاثوليكي لا انفصام لها مهما كان الزوج شرساً رديء الأخلاق، خائناً. ويضيف:

– إنجلترا غلبت ألمانيا في الحرب.. فيه ناس مجانين عاوزين يحاربوها.. أنا عاوز أعمل منكم ليدرز (يعني قادة)!

لم يستطع أمين عثمان أن ينفذ إلى قلوب الشبان المجانين، الذين كانوا- ومنذ بدأت الحرب- قد ولغوا في دم جنود الاحتلال – حملوا السلاح بالفعل. رأوا فيه فتوة جيل المساومات والمفاوضات والحلول الوسط، منظّر الهزيمة، ومُفلسف التبعية. قالوا:

دا بيفلسف الهزيمة.. على الأقل الزعماء التانيين وشهم الظاهر للشعب بيدّعي عداء الاستعمار.. لكن دا بيقول لازم نفضل متجوزين الاحتلال!

وتتعقّد الفكرة، ويعطيها أنور السادات- أكبرهم سناً وأوفرهم تجربة- تجربةً قويةً: لا بدّ أن نبيد جيل ثورة ١٩١٩، الجيل الذي أضاع الثورة في الخطابات المتبادلة مع لندن الباحث عن وزارةٍ إنجليزيّةٍ معقولةٍ يفاوضها، لكي يحصل على الفتات. شاخ الاستعمار رغم أيّ انتصارٍ، والضرب فيه الآن مؤثرٌ. إنجلترا لا تحكم مصر بجيش الاحتلال، ولكن بالخونة من أبنائها. لولا خيانة محمد سلطان باشا وعلي خنفس والخديوي توفيق، ما دخل الإنجليز مصر. لن تمرّ معاهدةٌ جديدة.ٌ ولن نسمح لجيل التفريط في كرامة الوطن أن يوقّع على مزيدٍ من الصكوك.

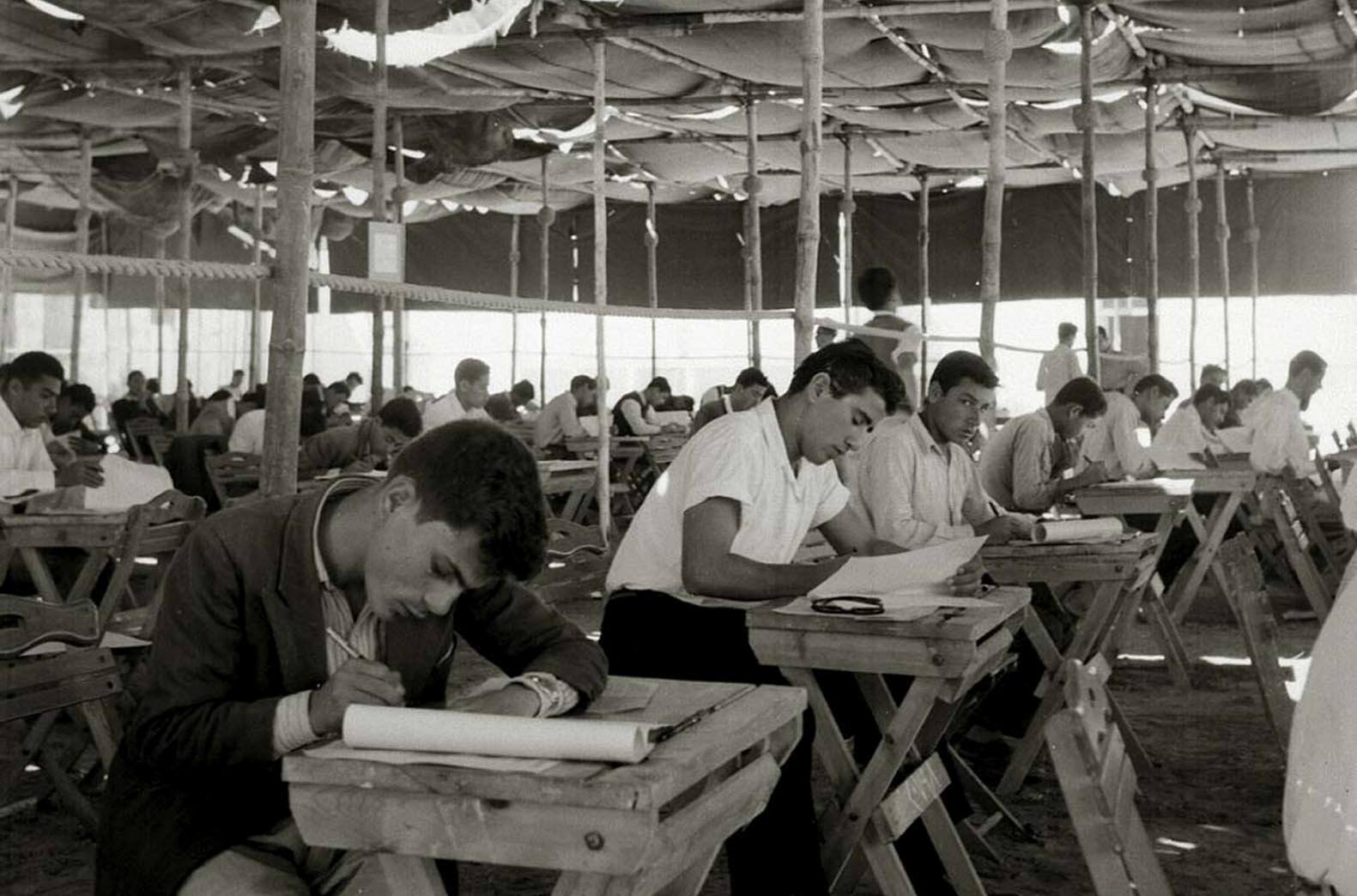

إلى جبل المقطّم قادهم السادات، ثلّةٌ من طلاب المدارس الثانوية وطلاب جامعة فؤاد الأول- باعتبار ما كان- لم يكن أكثرهم قد خلع البنطلون القصير إلَّا منذ سنواتٍ قليلةٍ، لكنّهم- مع ذلك- قفزوا إلى الرجولة قبل الأوان. لم يعيشوا طفولتهم. لم يعش أنور السادات أيضاً شبابه. وجدوا أنفسهم وكلّ ما يشغلهم هو أن يضغطوا على تتك المسدس ليقتلوا جنود الاحتلال الذين كانوا يجوبون شوارع القاهرة، يمرحون ويضحكون ويعاكسون النساء ويحّولون بنات الناس المستورين إلى مومسات. والآن- ١٩٤٥- درّبهم السادات على استخدام القنابل “الميلز”. ومن فوق الجبل انقضّ الجيل الجديد على جيل ثورة 1919.

فشلت المحاولة الأولى لقتل مصطفى النحاس. وبعدها بأسابيع دخل حسين توفيق إلى باحة العمارة رقم ١٤ بشارع عدلي باشا، وأطلق ثلاث رصاصاتٍ على أمين عثمان- الذي كان صاعداً ليصنع من أعضاء رابطته “ليدرز”- فأرداه قتيلاً. في المرتين كان أنور السادات- المخطّط- جالساً في سيارة ينتظر رفاقه ليهرب بهم في الزحام الذي يعقب إطلاق النار.

مياهٌ كثيرةٌ مرت في النهر بعد ذلك. أطبقت الزنازين- للمرة الثانية- على السادات، وللمرّة الأولى على رفاقه الصغار، ثلاثون شهراً كاملة، ناءت خلالها الدولة الشائخة بكل كلكلها على الضابط المفصول المشرّد: تهديدٌ وترغيبٌ ووعيدُ وإغراء. حتى النهاية صمد. كان الوحيد الذي لم يفتح فمه بكلمةٍ، وقد اعترف كلّ رفاقه عليه. ماذا دار بذهنه خلال شهور الحبس الانفرادي الطويل المرير الذي لا يعرف عذابه إلَّا من كابده من الرجال؟

ولأنّه أكبرهم سناً-٢٦ عاماً آنذاك- وأغناهم تجربة، فقد أدرك أنّ الاعترافات المتبادلة قد خلقت احتقاراً متبادلاً يوشك أن يحطّم الرجال الذين كانوا يوماً صفّاً واحداً يستعذب الموت فداءً للوطن ولرفاق الصفّ. وإنْ استمر هذا المناخ، فإنّه سيمزّق الشباب الصغير ويشوّهه، فيُفقده الوطن إلى الأبد.. فملكَ- هو الذي لو أخذ القضاء باعترافاتهم عليه لشُنقَ بالتأكيد- صفاء الذهن ودعاهم للتسامح. وقادهم في معاركَ صغيرةٍ ضد إدارة السجن، أعادت لهم توازنهم النفسي وحرّرتهم من احتقارهم لذواتهم. وفي المحكمة صرخ في وجه النائب العام محتجّاً حين جاء يسحب كلماتٍ قالها وكيله المترافع ضدّ الاحتلال، فأزاحت غضبته رماداً كثيراً، وتذكّر الواقفون في القفص حوله، أنهم مقاتلون من أجل وطنٍ وشعبٍ، وليسوا مجّرد معترفين، لعبَ بهم ضابط الأمن السياسي، ليذلّوا كبرياءهم الرفيع. وكانت تلك قمّة السادات كمقاتلٍ.. وإنسانٍ.

أيامها كانت مصر تنتفض من أقصاها لأقصاها. أصبح السلاح لعبة الجيل الجديد، انتشر لصوص الكامبات يسرقون سلاح المحتلين. اختلط المقاتلون باللصوص بالمغامرين بتجار السلاح. أكوام الرصاص والقنابل والبنادق التي تركتها الجيوش المتحاربة في الصحراء الغربية تسلّلت إلى يد شبابٍ كان مقدّراً عليه أن يلغ في الدم لأنّ الوطن لن يتحرر إلَّا به. لم يكن السادات وجماعته سوى قطرةٍ في بحر العنف الذي ينُبئ بمخاض ميلاد مصر الجديدة: مصر التي لا يأكل الناس فيها زبالة جيش الاحتلال، فتنتشر الكوليرا والبلاجرا والحمى الراجعة، ويموت آلاف الفقراء في الطرقات والمعازل.

حين خرج السادات من السجن، بحكم براءةٍ، كانت شمس النظام القديم تغرب، وبعدها بسنواتٍ قليلةٍ، انقضّ أولاد الأفندية على من منحوهم كروت التوصية، وانهار عالمٌ بكل رموزه، وبدأ عالمٌ جديدٌ!

لكنّه قبل أن ينهار، كان عبود الزمر قد وُلد في سنةٍ من سنوات آخر الأربعينيات، في قرية ناهيا القريبة من القاهرة من أسرةٍ منحت تأييدها للثورة العرابيّة، وكان جندي بوليس فقيرٌ قد رُزق بمولودٍ عُرف فيما بعد باسم: طه السماوي. وكان مقدّراً لكلٍّ منهما أن يلعب- فيما بعد- دوراً في مقتل السادات.

ما العلاقة بين السادات الذي قتله الإسلامبولي ورفاقه، والسادات الذي قتل مع رفاقه أمين عثمان؟

أين سادات السبعينيات من سادات الأربعينيات؟

ماذا جرى للرجل فحوّله هذا التحوّل الغريب؟! وفي أيّ لحظةٍ من عمره العريض يكمن سرّه يوم ماتت ابنته جوعاً؟ أم يوم مدّ يده يتكفّف الناس القوت كي يستمرّ كوم اللحم الذي تركه بلا زادٍ؟

كيف تحوّل الرجل الزاهد المتقشّف إلى مِهراجٍ: صاحب بلاطٍ وحاشيةٍ ومضحكين وبوليس يفعل ما فعله إبراهيم إمام ومحمد الجزار وتوفيق سعد مع رفاقه قبل أربعين عاماً؟!

أهو الثأر من سنوات الجوع والفقر والتشرّد؟ أهو شبابه المخطوف المسلوب الذي منحه لمصر غير باخلٍ أو متردّدٍ؟ ثمّ جاء الزمن الذي رأى أنّ من حقه فيه أن يستردّ كلّ ذلك، فيُثري ويُثري أبناؤه ويشبَع (هو) ويشبَع أشقاؤه، ويعوّض سنوات الحرمان؟ ويدفع له الوطن دَينه؟

أهي السنوات العشرون التي قضاها بجوار عبد الناصر، بلا جاهٍ ولا نفوذٍ ولا كلمةٍ مسموعةٍّ، كامناً- كأولاد الليل- في الظلّ ينتظر فرصاً يهتبلها ليأخذ ما يظن أنّه حقّه. يصعد من حوله رجالٌ، كان يرى أنهم لم يدفعوا ما دفع.. ولم يضحّوا كما ضحى، ولم يمنحوا مصر شبابهم كما منح؟

كان السادات هو الذي منح الجماعات الإسلاميّة “كارت توصية” لكي تستأنف نشاطها، وتواصل عملها، وظلّت لفترةٍ طويلةٍ تنشط في حماية نظامه، وبتشجيع رجاله. كان الزمن زمن التحالف للثأر من ذكرى عبد الناصر. وكان جرح الإخوان المسلمين طريّاً لم يزل، تفتّحت عيون الجيل الجديد من أبنائهم على آباءٍ غيبّتهم السجون، وذكريات تعذيبٍ يبلغ من البشاعة حدّاً لا يطيقه جمادٌ.

أخذ الجميع كروت التوصية، ساروا معه شوطاً في الطريق، آنَ يفترق الصحاب، بهتت صورة ثائر الأربعينيات. تناسخت روح أمين عثمان في جسد السادات الشيخ. في خطبه الأخيرة- وخاصةً بعد زيارة القدس- نفس المعاني التي قالها أمين عثمان يوماً: إنجلترا غلبت ألمانيا في الحرب.. في ناس مجانين عايزة تحاربها..

افتتح الملازم عطا طايل حميد رحيل- ٢٦ سنةً- محضر التحقيق معه باسم الله، تلا قوله عزَّ وجل: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ) صدق الله العظيم.

.. والحياة تمضي!